党的二十大报告明确提出“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”,乡村文化振兴作为乡村振兴战略的重要支撑,是激活乡村内生动力的关键所在。8月23日-26日,为深入贯彻落实党的二十大精神,成航驻西山村第一书记叶靖宇带领驻村工作队立足村庄实际,充分发挥校地合作优势,牵头与兄弟高校组建“三下乡”社会实践团队,在松潘县史志中心的专业指导下,精心组织开展“西山记忆・寻根铸魂”口述历史访谈暨村史编撰工作,通过系统性挖掘本土历史文化资源,为西山村文化传承赓续与文旅融合发展注入强劲动能。

村史编撰研讨会

多方协作聚合力,精准发力寻根脉

作为一项系统性工程,村史编撰既需要专业能力支持更离不开本土力量参与,为确保此项任务的高质量推进,西山村构建起 “高校智力+地方资源+村民参与”的“三位一体”工作体系,让专业力量与乡土智慧深度融合。

高校作为智力支撑的核心力量。成航牵头与兄弟高校组建了一支由 12 名具备相关专业背景的师生组成的专项团队。团队结合学科优势,全程参与访谈设计、史料梳理、文稿撰写等环节,为村史编撰提供专业的方法论指导,确保历史挖掘的系统性与严谨性,让散落的乡村故事形成完整的叙事链条。

地方资源的高效整合为工作开展提供了坚实保障。县史志中心主动开放档案查阅权限,指派业务骨干提供协助指导,从史料甄别、年代考证到叙事逻辑梳理,为村史编撰筑牢史实根基。驻村工作队则发挥桥梁纽带作用,精心筛选出20余位见证村庄发展的老党员、德高望重的乡贤和非遗传承人作为核心受访者,通过“一对一深度访谈+群体座谈”相结合的方式,确保历史记忆的全面性与真实性,让村史更具“乡土温度”。

开展调研访谈

开展调研访谈

成果初现显特色,记忆传承有载体

经过多方协同努力,村史编撰工作初见成效。截至目前,已累计形成逾50小时的一手素材,一批承载西山记忆的成果相继呈现。

《松潘县进安镇西山村村史辑要》率先完成。通过对县志史料的耙梳整理和村民访谈信息的勘误汇总,采用文稿配图片形式,以“溯源”“建制”和“定名”为关键节点展开叙述,精练清晰地梳理出西山村的历史轨迹和聚落演变,在零散的历史碎片中寻回“西山记忆”。

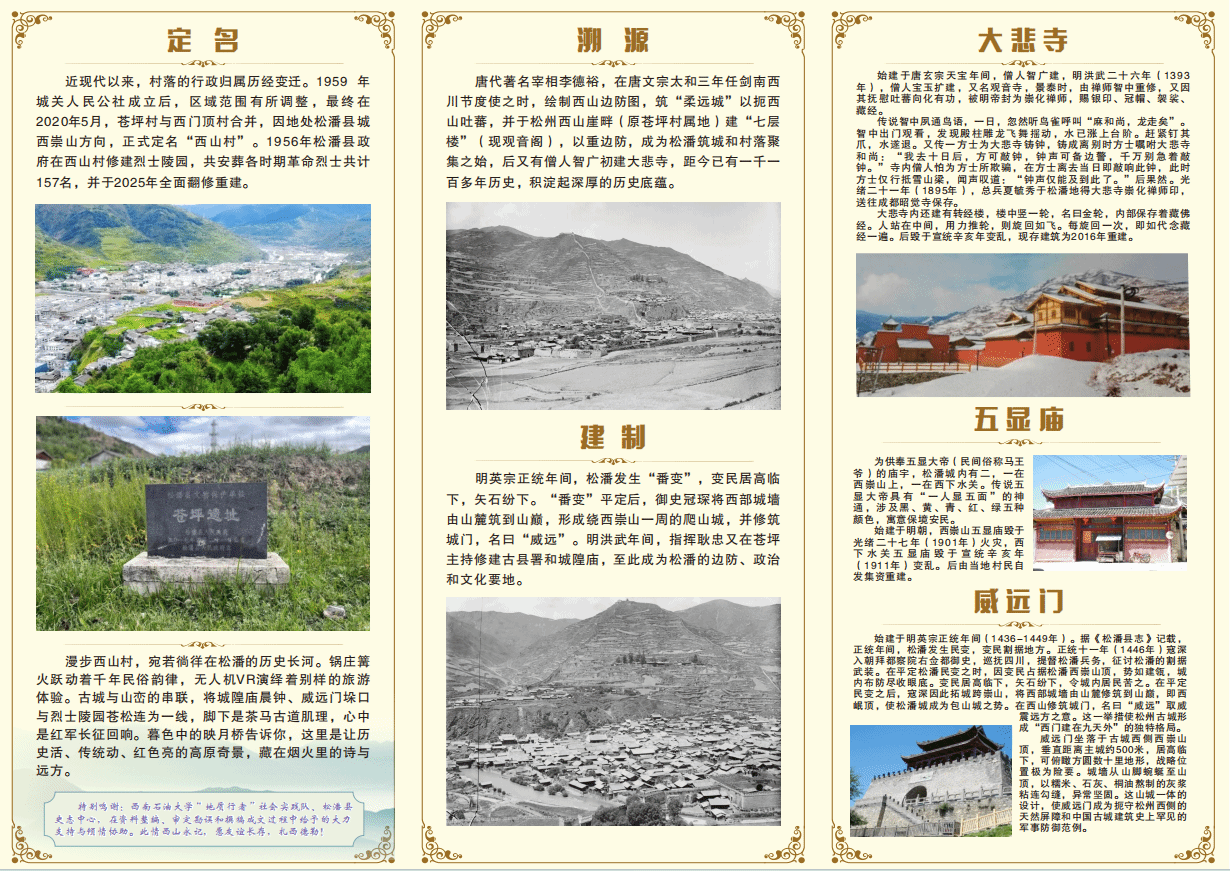

《进安镇西山村历史古建图文通览》则聚焦村庄6处文化地标,从史料记载、民俗传说和重大变迁等多个角度对映月桥、观音阁、大悲寺、五显庙、威远门、城隍庙进行系统性归纳整理。以图文并茂的方式,详述它们的建造背景、结构特色,收录与之相关的重大历史事件、民间传说和民俗活动,让沉睡的古建 “活” 起来,成为展示西山文化的重要窗口。

西山村村史辑要与古建图文通览

西山村村史辑要与古建图文通览

社会效益惠民生,文化振兴添动力

村史编撰工作为西山村带来的多元社会效益,在滋养其文化土壤的同时也为乡村振兴注入持久精神动力,并让文化振兴的红利惠及乡村内外。

在文化传承层面,项目通过抢救性记录和系统性访谈,将濒临消失的历史记忆转化为文字、影像资料,有效避免了乡土文化的 “断代”。同时,鲜活的本土故事也吸引了村里年轻人主动参与整理和传播,让“知村史、守根脉、爱家乡”的情感在年轻一代心中悄然扎根。

在旅游赋能方面,依托此次系统梳理的文化资源,西山村正规划打造“村史展览馆”,将访谈素材、老照片、实物史料等集中展示,让游客沉浸式感受乡村发展变迁。同时,结合古建资源与红色故事设计的研学路线已进入筹备阶段,未来将通过“走古桥、访古寺、听村史”的体验式旅游,让历史文化资源转化为旅游发展优势,拓宽村民增收渠道。

在教育意义层面,项目成为高校思政课的鲜活实践案例,构建起校地双向育人格局。大学生在田间地头访谈、在农家院落记录的过程中,不仅锤炼了专业能力,更真切感受到乡村发展的脉动,深化了对“乡村振兴需要青年担当”的认知。普通村民也从历史的亲历者转变为讲述者,在一次次的讲述传播中,文化的凝聚力与向心力持续增强。

从挖掘记忆到重构价值,从文化传承到发展赋能,“西山记忆・寻根铸魂”项目探索出一条“文化挖掘 — 记忆重构 — 价值转化” 的乡村文化振兴路径。这不仅是对乡土文脉的守护,更是对乡村精神内核的重塑。未来,西山村将继续深耕文化资源,以文化之魂凝聚发展之力,让历史记忆成为振兴致富的“活水源泉”!

地址:成都市龙泉驿区车城东七路699号

地址:成都市龙泉驿区车城东七路699号 邮编:610100

邮编:610100 邮箱:bgs@cap.edu.cn

邮箱:bgs@cap.edu.cn 电话:028-88459369(党政办) 88459388(招生办) 88459389(招生办) 88459017(就业办)

电话:028-88459369(党政办) 88459388(招生办) 88459389(招生办) 88459017(就业办)