我于1981年考入成航,学习航空机械加工专业,学制四年,就读班级是机加专科8102班。1985年毕业后分配到四川江油航空工业部624研究所工作,当年被选派到上海机械学院进修机械设计一年。学习期满后回624所从事高空模拟试车台后期设计和参加设备调试。随后又参加电子科技大学机电一体化专业学习,取得本科学历。后来随单位搬迁至成都市新都区,我从事航空发动机压气机结构设计至今,被中航工业发动机总公司聘任为研究员和压气机方案设计一级技术专家,担任国家某重点型号发动机压气机主任设计师,压气机结构设计组组长,主要从事航空涡扇发动机压气机和风扇的结构设计和研制工作。

时间过得很快,从母校毕业已经30年。我们1981年进入成航,当年主要招收了四川、湖北、湖南、贵州籍学生,当时学校两个专科(机加、电子)四个专业(建筑专科于第二年组建)。我们学习的专业是由学校帮我们确定的,我至今不知道老师当时是按什么原则确定我们每一个学生的专业志愿的,老师的眼光比较准确,因为我们那一届不满意自己专业的学生基本没有。我学习的专业是航空机械加工,培养目标是加工工艺编制技术人员。学校开设的课程非常全面,课本选用得非常合理,不少专业课本如航空金属材料学、工艺过程设计原理、机床夹具设计、数控加工程序编制等还是航空高等院校航空机械加工工艺学专业的统编教材。

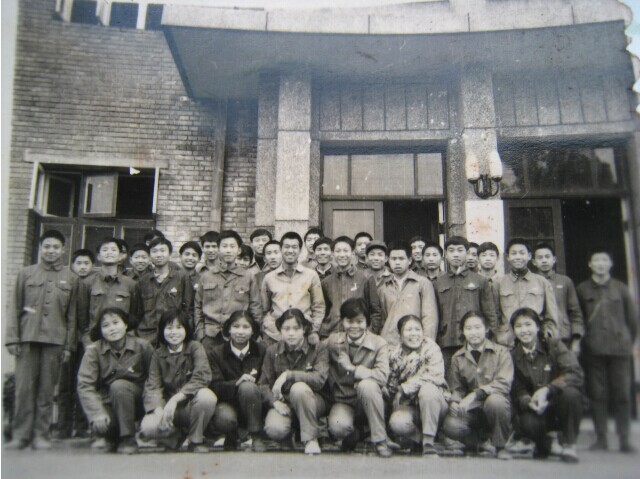

8102班学生在老校区教学楼前合影

母校不仅注重理论教学环节,还非常注重实验、实习、实践环节的教学,那时我们的实习与现在的实训接近,跟现在的实习和顶岗实习略有些不同。母校对实习环节的细节安排周到,时机安排合理,不管在校办工厂还是外厂实习都配备有专门的带队和指导老师,照顾我们的生活,指导我们的实习。母校对外厂实习的接洽和协调工作安排得很周到,住宿、用餐、车间实习、参观、工艺讲座等安排得妥妥贴贴,使得厂家愿意接受我们,师傅乐意带领我们。

我对实验比较感兴趣。印象深刻的实验有金属材料力学性能实验(拉伸、冲击、硬度检查等)、金相组织观察,机械原理实验,材料力学实验,物理学实验,机床和刀具切削力实验,液压实验,计算机编程实践等。

实习也是我特别感兴趣的学习环节。我们的金工实习包括车、钳、铣、刨、磨、铸造、焊接、热处理、表面处理等。当时母校有一个校办工厂,我们先在校办工厂进行钳工实习、机加工实习、热工实习,在学校旁边的部队修理厂亲手进行砂型铸造实习。

在校办工厂的钳工实习,给我们一块钢块、一台虎钳、一把钢锯、几把锉刀,以及游标卡尺、钢尺、划线尺等工具,可以借助钻床打孔,按给定的零件图,让我们把钢块钳修成一个榔头,要很准确的尺寸和形状。我们当时兴致很高,划线、打孔、锉修、晚上加班工作,做好后由我们自己去表面镀铬,作成了漂亮的一件工艺品,最后学校赠送给我们本人保存留作纪念。

我们在校办工厂进行表面处理、热处理、焊接热工实习,亲自把零件绑好送至化学处理槽,看着零件表面的镀层一点点增加;亲自看着零件进炉进行热处理,然后送入冷却水中冷却;亲自拿起电焊枪托举着“面具”进行电弧焊,拿起气焊枪进行气焊,看见师傅技艺纯熟、得心应手,而我们自己拿起焊枪就老把焊条粘在钢板上不易取掉或者把钢板烧穿,出了不少洋相,至今还记得很清楚。

这些实习让我们每一个学习机械的学生了解和学到了基本的动手技能,也为我们学习工程材料、机械原理、机械设计、机械制造技术基础、刀具、机床、夹具等课程,巩固所学知识或者建立了基础。后来又由学校组织到成发(当时叫新都机械厂或420厂)进行金工实习,最后到成飞(当时叫峨眉机械厂或132厂)进行金工实习并进行毕业设计。

我记得我们在420厂的金工实习有两次,带队老师每一次都建议我们紧跟工人师傅,师傅加班我们就加班,如果师傅同意,最好自己亲手干一干。我在420厂的两次实习时,带我的师傅都经常加夜班,我都会吃过晚饭就直接进厂,站在师傅旁边,陪着师傅加班,最开始每天站立十余小时,腿都站得酸痛,真想找凳子坐下,但还是咬牙站着坚持。师傅看着我态度诚恳,就有问必答,甚至让我亲自动手加工,了解了很多相关知识,很有成就感。自那以后就养成习惯,喜欢在车间观察,看工人干活,看看那些典型零件是用什么特别的机床、什么特别的夹具、什么特别的刀具加工出来的。毕业工作以后从事结构设计工作,只要时间允许,我就跟着工艺员进入生产现场,向工艺员和操作工人了解有什么新机床、新工艺,了解自己设计的零件有哪些加工问题和装配问题,工艺员和工人一般都会立即坦诚地讲出来,便于我们设计人员第一时间了解设计问题,及时修改设计图纸,提高结构设计的工程化水平。

我们的毕业设计在132厂进行。参观了132厂飞机装配厂房和数控加工厂,印象深刻,令人震撼。我们班每一个同学毕业设计的主要任务就是由各自的指导老师选定一个飞机零件,对此零件进行工艺分析,编制出工艺规程,设计一套机床夹具。我的指导老师给我挑选了一个飞机主体框架上的零件,132厂已经编制了这个零件的工艺,并且已经设计定型,老师放手让我自己干,要求我首先挑出现有工艺包括专用夹具、测具、刀具的毛病。我当时恳求老师带我去飞机装配车间,看看他给我指定的零件装在飞机的什么位置,零件受力情况怎样。然后他要求我用一周时间专门到相关车间追寻这个零件的“足迹”,把各个工序工步了解清楚,看看工人加工中遇到的问题,专用夹具、测具、刀具是否顺手顺心,零件加工中的变形有多大,怎么能减小?然后用一周时间查阅专用夹具、测具、刀具图纸和研究原来的工艺规范,提出自己的见解和重要改进。看见有的同学已经开始撰写毕业设计初稿了,我心里暗暗着急。每当我提出一点自己的观点和改进措施时,老师都十分肯定我的观点,鼓励我大胆去作,让我倍受鼓舞,克服了畏惧情绪,对一些重要工序的顺序大胆提出了调换,对一些工序的要求进行了细化和完善,重新设计了一套减少变形、方便装夹的铣削夹具,编写了一本设计说明书。虽然倚仗了老师的指导和原有工艺规范,但毕竟形成了自己编制的第一本工艺规范(尽管没用于实际生产),在毕业答辩中获得了优秀的评分,所以心里一直美滋滋的。

在母校的课堂学习和实习、实验环节中,老师教给了我扎实的基本功和工作技能。经过四年的学习,母校把我从少不更事的农村少年培养成为一个具有一定专业知识,掌握谋生技能的踌躇满志的青年。虽然毕业后没有从事机加工艺而从事了结构设计工作,但因为得益于在母校扎实的知识功底和在母校进行过结构设计训练(机械零件课程设计了减速箱等),加之这两个专业接近,具有互补性,所以转换起来并没有觉得很困难。

今年母校建校五十周年,在学校各届领导和在校老师不懈努力下,生源稳定、优良,教学成绩斐然,口碑不错,前两年又乔迁新址,扩大办学规模,取得了辉煌的成就。我们81级学生跟母校共同成长,绝大部分年龄也在五十岁左右,工作三十年,大多在工作上取得了一定成绩,没有给母校丢脸。抚今思昔,甚是感动,感谢母校培养,永远难忘母校恩情,唯有继续努力,为母校争光。

恰逢我国民用和军用航空大力发展的大好机遇,祝愿母校更高、更强。

寄语在校学弟学妹:练好基本功,召之即来,来之能战,战之能胜。加强自学能力的培养,以适应相近专业的工作以及工作中遭遇的各种挑战。

作者在工作单位门前

原机加专科8102班 范小洪

2015年4月28日