杨嘉墀是“两弹一星”功勋科学家;“863计划”四位倡导者之一;促进北斗导航系统应用的牵头建议者。他几乎参与了每一次对国家安全、人民幸福具有巨大影响的重大科技成果的研究开发,如导弹、人造卫星、载人飞船、探月工程。几乎在航天事业发展的每一个关键时刻,他都会高瞻远瞩地及时提出重大建议,他在中国卫星史上树起了一座丰碑,

勤奋踏实蔚然成才 草创载波电话样机

1919年7月16日,杨嘉墀出生于江苏省吴江县震泽镇的一个丝业世家,从小就受到了实业救国的家族实践理念影响,不进私塾,就读丝业小学。在上海中学的五年里,锤炼了他吃苦耐劳、不畏困难的坚强品格。1937年,杨嘉墀在炮声隆隆中进入交通大学,四年艰苦的大学生活是在乌云压城、风雨飘摇的孤岛环境中度过的,他暗暗立下誓言:中国一定会造出自己的火车、飞机、军舰,要用先进的工业水平来改变中国人被外国人瞧不起,国土被外国人占领、蹂躏的状况。

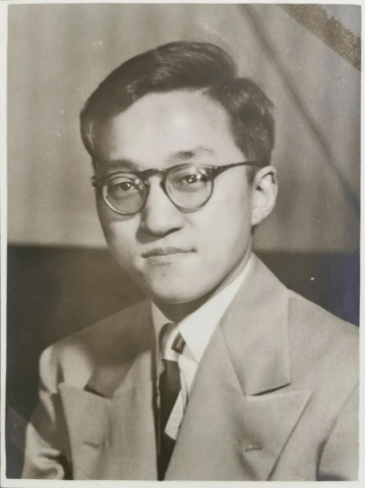

▲1941年,杨嘉墀交通大学毕业照

毕业后,杨嘉墀不愿留在敌人管辖区工作,应昆明西南联大电机系的邀请,交通大学推荐杨嘉墀到那里当助教。1942年,西南联大介绍杨嘉墀前往中央电工器材厂工作,他开始了单路载波电话机的试制工作。单路载波电话是多路通信的开始阶段,尽管国外20世纪30年代就有产品,但对当时的中国来讲研制这种样机还是第一次。杨嘉墀从原理分析、性能指标的确定、电路设计、电路试验,到整机设计、结构布局、元器件的选择、生产装配调试,整整花费了两年多的时间,于1945年做出了中国第一套单路载波电话的样机,在昆明工业展览会上展出。杨嘉墀注重理论与实践相结合,用实业救国,研制出中国第一台载波电话机。

留美哈佛大学 发明专利杨氏仪器

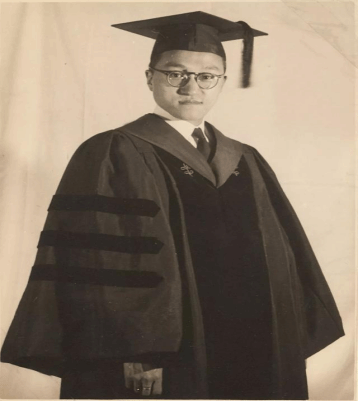

▲1949年,杨嘉墀在美国哈佛大学获得哲学博士学位

1947年,杨嘉墀来到美国哈佛大学学习,在哈佛大学两学期,他上了八门课,同时还在麻省理工学院选修了几门课。虽然学习很紧,衣带渐宽,但他通过考试并评定为A等,不到一年就取得硕士学位。杨嘉墀成绩不但比美国学生好,而且比同班外国人都好,这使他感到作为一个中国人引以为豪!杨嘉墀眼界宽了,看得远了,把寻觅知识的眼光投入新兴的科学技术前沿,于是继续攻读博士学位。在1949年4月,杨嘉墀以《傅里叶变换器及其应用》的博士论文顺利通过答辩,被授予哈佛大学哲学博士学位。

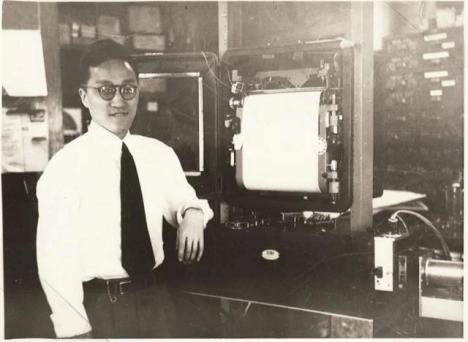

▲1953年,杨嘉墀与“杨氏仪器”合影

1950年5月,杨嘉墀去宾夕法尼亚大学生物物理系工作,任副研究员。在此期间,杨嘉墀接受了一项探索性更强的课题,要求他尽快研制一台用来测量酶化学反应动力学过程的仪器。他深入学习了生物化学知识,运用了物理、数学、力学等基础理论,采用了电力学、光学、生物学等先进的学科理论,发挥了多学科、理工结合的优势,进行系统的研究、分析与设计,按期研制成功一台快速记录吸收光谱仪,工作范围从紫外光到可见光。这一成功结束了光谱仪手动的历史,被专家定为“杨氏仪器”。1953年他将这台仪器的研究论文发表在《科学仪器评论》杂志上。这一研究成果申请了美国专利,可在生物化学、医学、农业、某些工业部门和国防方面广泛地应用。该仪器至今还被作为具有历史意义的产品保存着。

1954年,杨嘉墀被洛克菲勒医学研究所应聘为高级工程师,并研制成功了生物化学的二色光谱仪、视网膜仿真仪。他为生物电子仪器与仿真计算机的开拓铺平了道路,为创立生物电子学这门学科作出了贡献。

怀赤子之心归国 迎头赶上新使命

杨嘉墀虽然远在大洋彼岸,但他无比思念祖国。国外优厚的待遇动摇不了他那颗炽热爱国之心,1949年新中国成立后,杨嘉墀对社会主义新中国充满了向往,深怀着一颗赤子之心,为归国付出了多年努力。在1956年,杨嘉墀夫妇带着四岁的女儿杨西,一起回到了祖国的怀抱,杨嘉墀说:“我本来就没打算在美国长期待下去。美国政府能够放人回国,这是一个机会。”他结束漂泊海外的生活,回到阔别多年的祖国怀抱;他用自己所学的知识,为新中国的建设服务,为自己的民族服务。十年的留美生活,使他为祖国积累了一笔宝贵的知识财富。他和夫人毅然回国,为留洋的年轻学者树立了榜样。

▲1956年,杨嘉墀院士回国后探访亲人

回国以后,杨嘉墀参加中国科学院自动化研究所的组建,参加了由周恩来总理主持的“中国科学技术十二年发展规划”的制定与实施工作,提出了以控制计算机为中心的工业化试点项目。60年代初,国防科工委向中国科学院下达了一个任务:研究核爆炸时火球的温度测量仪,以及冲击波压力测量仪和现场地面振动测量仪,必须利用这些仪器测量出详细的数据之后,才能确认这个原子弹的威力有多大。杨嘉墀当时担任技术总负责人,他和项目组的科技人员一起加班加点,完成了这项研制工作。我国第一颗原子弹1964年10月爆炸,测试核爆结果的就是杨嘉墀带领团队研制出的测量仪。接着杨嘉墀又继续带领大家完成了“火球光电光谱仪”及“地下核试验火球超高温测量仪”的研制工作,并成功地应用于我国首枚氢弹试验和首次地下核试验。

首颗卫星方案论证 东方红太空奏乐

在中国共产党八大二次会议上,毛泽东主席发出了“我们也要搞人造卫星”的号召。1965年,杨嘉墀担任人造卫星总体设计组副组长,他除参与卫星总体方案的讨论外,还对卫星的姿态控制及姿态测量进行了专题论证。经过两个月的工作,总体组提出了我国第一颗人造卫星的总体方案设想。杨嘉墀组织姿态控制小组还进行了深入研究,认为卫星姿态控制可以不采用遥控,而用自动控制来实现。

▲1969年1月中关村13楼前杨嘉墀一家合影

在1965年的“651会议”上,与会者建议把我国第一颗人造卫星命名为东方红一号卫星。东方红一号卫星技术难关有红外地平仪低温的适应,杨嘉墀为了解决红外地平仪的这一难题,曾组织中国科学院自动化所、化学所、上海技术物理所、长春光机所等协作攻关红外地平仪在卫星沿轨道运动时处于-100℃~50℃的温度环境中工作。1970年4月24日,中国成功地发射了第一颗人造卫星,卫星重173公斤,用20.009兆周的频率播送《东方红》乐曲。此刻,地面上在唱,天空中也在唱!亘古未有的地面和天上的《东方红》乐音,使全世界都为之陶醉!这是中国航天发展史上的里程碑!杨嘉墀在中关村家中从广播里听到我国第一颗人造卫星发射成功的消息时,此时此刻,他完全沉浸在激动的情绪之中。

返回卫星成功返回 实践系列开拓创新

杨嘉墀是我国自动化与控制技术、中国返回式卫星研制的开拓者之一,为中国返回式卫星技术的发展和应用作出了重大贡献。1975年11月26日,返回式卫星成功发射,卫星入轨后,承担卫星研制的孙家栋、钱骥、杨嘉墀、王希季、陈芳允等一大批科研人员,仍处于紧张状态。卫星发射入轨固然不简单,卫星返回地面更加难。杨嘉墀和试验队的科研人员一起昼夜密切注视卫星运行期间姿态控制系统的工作情况。他根据遥测数据进行了计算,果断地判断卫星能按计划运行三天,为决策提供了依据。中国第二颗返回式卫星终于在11月29日11时06分在贵州省六枝特区六盘公社着陆,基本完成了“把卫星收回来”的任务,使我国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家,中共中央、国务院和中央军委致电热烈祝贺这一成就。钱学森对站在他身边的杨嘉墀说:“控制有功”。

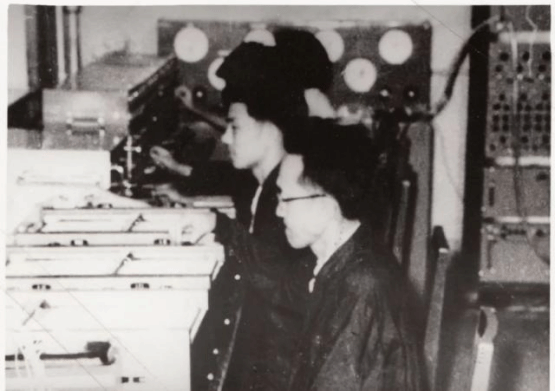

▲1970年,杨嘉墀在进行返回式卫星姿控系统半物理模拟实验

杨嘉墀反复强调要认真总结经验,更要将当前遥测数据的处理工作指导好,因为所得之结果还要为今后卫星设计的改进提供依据。自1975年至1992年,在连续成功地发射了13颗返回式卫星中,姿态控制系统都圆满地完成了它所承担的各项任务,从未发生任何故障,性能指标均满足使用要求。通过对遥测数据和恒星相机数据的处理与分析,表明所设计的姿态控制系统中的方案设计与技术设计都是正确的,所研制的各部件性能亦良好,整个系统运行正常。返回式卫星姿态控制系统的研制成功,为我国填补了卫星三轴姿态控制系统的空白,为其他型号卫星的研制增强了信心,亦为今后研制类似卫星提供了宝贵的经验。

▲1980年,杨嘉墀(前排右五)出席七级部五院科学技术委员会成立大会

杨嘉墀在担任实践系列总师时,当初主管的实践二号卫星系列已进入正样生产阶段,它包含实践二号卫星、实践二号甲卫星、实践二号乙卫星。他总结了多年来参加返回式卫星工程的实践经验,分析研究了国外卫星发展所走的道路,在此基础上,提出应加强研制工作中的薄弱环节,改进科研和生产管理,积极进行技术改造,重视制定长期的预先研究规划,这些措施都是为研制高质量、高可靠性、长寿命卫星所必须重视的问题。他严格地把好卫星正样产品的质量关,组织各单位技术人员对卫星及其分系统进行了多次质量复查。

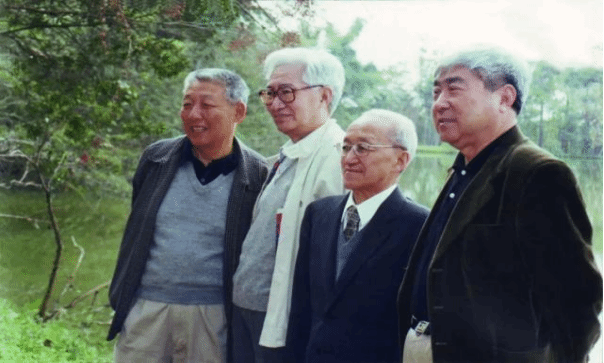

▲杨嘉墀(右二)、孙家栋、屠善澄和戚发轫在资源卫星一号的评审合影

1981年9月20日,“实践二号”“实践二号甲”和“实践二号乙”一箭三星发射成功,使中国成为继苏联、美国、欧空局之后世界上第四个用一枚火箭发射多颗卫星的国家。三颗星中的两颗为空间物理探测卫星,它使我国首次获得了比较完整的空间探测数据,而且还成功地进行了太阳电池帆板和整星对日定向、主动式温度控制等卫星新技术的试验,为提高我国人造卫星的技术水平创造了新的条件,其中许多新技术至今仍然在多颗卫星上应用,它充分地显示了科学与技术试验卫星在空间科学探测和空间技术等领域的作用与前景。从1971—1999年,中国先后发射了实践一号卫星、实践二号卫星、实践四号卫星和实践五号卫星,形成了中国科学与技术试验卫星系列。

促进载人工程立项 提出探月北斗建议

▲“863计划”的四位科学家,右二为杨嘉墀

1986年3月,杨嘉墀与王大珩、王淦昌、陈芳允四位老科学家联合向中共中央写了一封信,题为《关于跟踪世界战略性高科技发展的建议》。邓小平同志亲自批示:“这个建议十分重要”。这个建议催生了《高技术研究发展计划纲要》,即“863计划”。从此,中国的高技术研究发展进入了一个新阶段。

杨嘉墀始终积极参与我国航天载人发展规划、方案论证,对技术攻关做了大量卓有成效的工作。在曙光一号飞船研制时期,他曾积极地组织并参与飞船控制系统的预先研究工作,其中在制导、导航和控制系统中,完成了全姿态仪和飞船用计算机样机。当时,对载人飞船的总体分工存在分歧,意见一时难以统一。为了争取尽快立项,杨嘉墀多次提出建议,供大家讨论与领导决策。杨嘉墀认为,中国空间技术研究院长期从事空间飞行器研制工作,有着十几年研制返回式卫星的经验和人才队伍,在结构、热控、控制、回收着陆等专业方面有坚实的基础。载人飞船是一种返回式载人空间飞行器,其技术和返回式卫星有相近之处。近几年在“863计划”论证时,已安排一批同志在从事载人飞船方案论证及相关试验。因此,杨嘉墀建议,载人飞船工程总体设计和总装工作,应由中国空间技术研究院承担。1992年1月20日,航空航天部党组6号文件决定,将载人飞船工程总体设计和总装工作交给中国空间技术研究院,并责成该院汇集各种方案的精华,进一步完善飞船总体设计方案。

杨嘉墀一直为我国探月工程献言献策。1991年,我国航天专家提出探月工程建议,时任中国空间技术研究院顾问的杨嘉墀、陈芳允安排与指导512所熊延岭开展月球探测工程系统及月球资源开发利用的情报课题研究,为月球探测项目进行可行性论证提供了有价值的资料。1996年12月,杨嘉墀应邀出席“21世纪初我国航天高技术发展研讨会”。在会上,他做了《月球探测和开发》的专题报告。根据他多年的研究,深思熟虑地对我国21世纪的月球探测和开发做了深入的探讨,并运用系统观念,战略创新思维,从组织领导、计划管理、经费投入、经济效益等各个方面考虑问题,提出了既鼓舞人心又切实可行的建议。

▲杨嘉墀(第一排右九)参加2004中国北斗导航系统应用论坛

杨嘉墀多年来积极地推动我国卫星应用工作的开展。2004年,中国宇航学会卫星应用工作委员会在海南省海口市举办了中国北斗导航系统应用论坛。当时杨嘉墀已是85岁高龄,仍然一路风尘仆仆地赶赴数千里之遥的海南省海口市出席会议,并在会上发表了题为“发展导航卫星及应用要启动一个完整的广益增强系统”的学术报告。论坛结束之后,杨嘉墀先后与屠善澄、童铠、王礼恒、戚发轫、张履谦五位院士交换意见。经集体讨论后,起草了向国务院温家宝总理提交的《关于促进北斗导航系统应用的建议》。在报告中,六位院士就发展我国独立自主的卫星导航系统提出了“实施典型示范工程;组织北斗用户机的元部件攻关,二代卫星导航体系要从大总体上统筹考虑天、地和用户机一体,以及将地面应用系统扩展到全球关键地区使用的问题;设立中国卫星应用协会,推动中国卫星应用在国民经济各领域更好地应用”等建议,于2005年2月2日定稿,2月3日发出后,2月4日就得到了温家宝总理的批示和有关部门领导的重视,国家发展和改革委员会有关司、局积极落实温总理的批示。政府不但将北斗导航系统建设列为国家基础设施规划,而且还解决了资金投入的渠道问题,为中国北斗导航系统应用的自主创新创造了十分有利的条件。

爱国情怀最高奖 培养人才呼唤创新

▲杨嘉墀获得两弹一星功勋奖、国家科学技术进步奖特等奖、八六三计划特殊贡献、何梁何利基金科学与技术进步奖、国际电气和电子工程师学会的“千年勋章”等的奖状

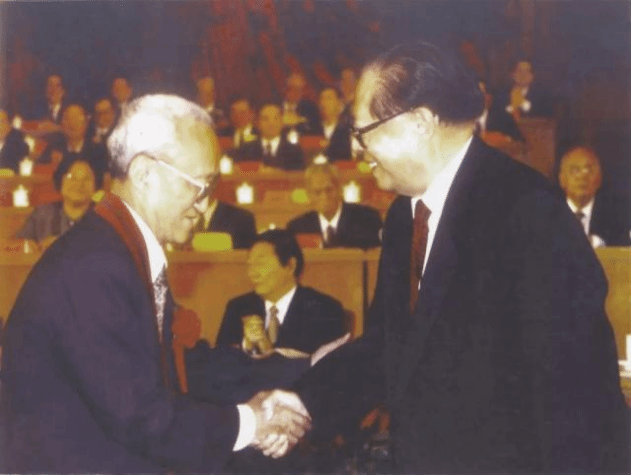

▲1999年,江泽民向杨嘉墀颁发“两弹一星”功勋奖章及证书

1999年9月18日,在人民大会堂,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席江泽民亲手将金光闪闪的“两弹一星功勋奖章”挂在了杨嘉墀的脖子上,并与他紧紧握手,向他表示热烈的祝贺。杨嘉墀为中国“两弹一星”作出的贡献,将永远铭记在中华民族的光辉史册上。面对最高荣誉,杨嘉墀万分感激党和政府的信任,万分感激人民的厚爱。他在多次谈话中始终认为,“两弹一星”的成功,是一曲爱国主义、集体主义的凯歌,是团结协作、群策群力、前赴后继、艰苦创业精神的集中体现。绝不能仅仅将功劳记在个人或少数人的头上,自己作为23名受勋代表中的一名,是无比幸运的。遗憾的是,由于名额有限,大批的科学技术人员,甚至不少和自己一起并肩战斗、协力攻关的专家却榜上无名。面对祝贺、赞誉,杨嘉墀总是连连说:“没什么,没什么。事情是大家干的,我赶上了好时候……”“一滴水,只有放进大海,才永不干涸;一个人,只有和集体融合在一起,才最有力量。”因此,杨嘉墀的使命感愈加强烈。他认为,功勋只能说明过去,不能代表未来,自己绝无陶醉的理由。他常说:“争名当争国家名,计利当计人民利。倘若要为人民建立新的勋业,就必须以这次受勋为新的起点。面临国际竞争日趋激烈的当今社会,每一步都如逆水行舟,不进则退。必须抓住每一天,利用机遇,迎接挑战,将国家的航天事业推向一个新阶段。”

▲上图为1985年,杨嘉墀在瑞典接受国际宇航科学学院院士证书。右下为国际宇航科学学院院士证书。左下为中国科学院院士证书。

2003年,国际小行星中心通知世界各国天文台:“(11637)杨嘉墀星,中国科学院国家天文台兴隆观测站1996年12月24日发现。此星以中国科学院院士、国际宇航科学院院士的名字而荣誉命名。杨嘉墀致力于中国发展人造卫星、自动化与控制技术领域做过开创性的杰出贡献。”从此杨嘉墀的名字即成为该天体的永久星名,永载史册,(11637)杨嘉墀星将永远闪耀在宇宙星空之中。

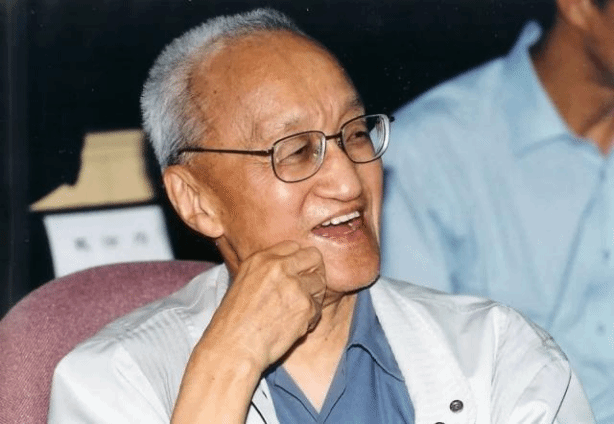

▲左右滑动查看:图一为2001年杨嘉墀作为导师参加自动化所中期检查;图二为杨嘉墀获得航天人才培养突出贡献奖

杨嘉墀在《空间与教育》一文中指出:“中国有句成语,即‘十年树木,百年树人’,说明教育是一个长期的战略性措施,需要几代人的努力。随着生产技术的不断发展,人类在劳动中,智力劳动在整个劳动中所占的比例越来越高,因此,教育的重要性与迫切性已为大多数人所认识。”人才的培养是国家创新能力的持续力量,杨嘉墀对这方面所作出积极贡献则是承前启后的。他指引与培养了一些顶尖的人才,有孟执中、叶培建、吴宏鑫、王南华、李铁寿等,培养出来的院士都成了空间技术一线的主力军。他对于晚辈或是资历不如自己的同事提出的问题或意见,他总是很虚心地解答。正是这种新、老之间的传承才得以使中国空间技术呈现出欣欣向荣的景象。2009年7月15日杨嘉墀科技奖得到了中华人民共和国科学技术部正式批准。杨嘉墀科技奖是根据杨嘉墀先生生前遗愿,由中国自动化学会与中国宇航学会共同设立的奖项,旨在对自动化领域及宇航控制领域内,从事学科理论与方法、技术与系统、工程与应用的研究及实践做出成绩科技人员,以及对学科发展、国民经济及国防建设有推动作用的科技工作者给予奖励。

2006年6月11日12时45分,这位为祖国的科学事业奋斗了一生的功勋科学家溘然长逝。回顾杨嘉墀院士不平凡的一生,处处闪烁着对祖国和人民的无限热爱,对发展我国航天事业和高技术孜孜不倦的追求。他的一生是报效祖国的一生,是奋斗拼搏的一生,是严谨务实的一生,是淡泊名利的一生。他身上凝聚着一位中国知识分子的崇高品质,闪耀着一名优秀航天人的灿烂光辉!历史留给我们的不仅仅是杨嘉墀一生在中国科学技术上的成就,更是他在展现出来的爱国情怀、科学精神和创新方法,我们应该永远铭记。