大三线建设是新中国在1964年至1978年间,展开的、延续时间最长、规模最为宏大的一次工业体系建设。

简单地说,就是在以四川为中心的广大西南地区建立相对于全国独立的、“小而全”的国民经济体系、工业生产体系、资源能源体系、军工制造体系、交通通讯体系、科技研发体系和战略储备体系。

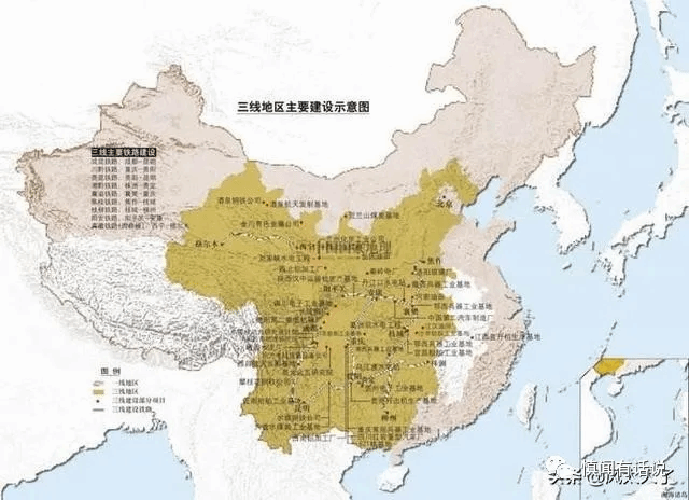

三线的范围

为什么要这样做?一句话,就是建立中华民族的“战略大后方”。

由于地理和历史的原因,当时中国70%的工业分布于东北和沿海地区,从军事经济学的角度看,这种工业布局显得非常脆弱,东北的重工业完全处于苏联的轰炸机和中短程导弹的射程之内;而在沿海地区,以上海为中心的华东工业区则完全暴露在美国航空母舰的攻击范围中。

一旦战争开始,中国的工业将很快陷入瘫痪。

假如我们遭到强敌的夹击,发生象日本侵略那样极端恶劣的形势,东北、华东工业区相继失守、大片国土沦丧的极端情况,我们依然能够退守于高山大川,保存一个“微缩中国”,在四川和西南,部署全套独立完整、门类齐全、互相协调、实用实战的交通能源、基础工业及国防工业体系,保持我们的工业化进程不至于被彻底打断,然后伺机反击。

用心可谓极其良苦!

彭德怀元帅视察三线建设

中国古代几千年处在“陆权”时代,中原王朝遭受入侵的威胁大多来自西北部游牧民族。

在东部,浩瀚的大海形成可靠的天然屏障,十分安全。当世界进入“海权”时代,中国的安全格局发生了180度大转变。

从1840年至1945年的105年中,中国遭受侵略的七次大规模战争,无一不是从东部沿海地区发端。而我国最发达、富庶的经济区域和政治文化中心城市,又都集中在东部沿海柔软的腹部。国家没有可靠的战略后方。

1938年到1940年,日本帝国主义开始全面对中国进行战略合围时,国民政府才仓促把华东和华中250余家工厂迁入四川。和蒋介石不同,毛泽东是有计划地实施战略布局。

由于“大三线”建设,是在一个比英、法、德面积总和还要大的区域,整个经济与文化得到再造,即使没有战争,也具有难以估量的战略经济学意义。

为了抗御外敌,毛泽东提出三线建设的战略构想:

他把全国划分为前线、中间地带和战略后方,分别简称为一线、二线和大三线。

按照中国军事经济地理区划,沿海地区是第一线,包括沿海和边疆省区,如北京、上海、天津、辽宁、黑龙江、吉林、新疆、西藏、内蒙古、山东、江苏、浙江、福建、广东等。

三线则是指长城以南、广东省韶关以北、京广铁路以西、甘肃乌鞘岭以东的广大地区,包括基本属于内地的四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海7个省区及山西、河北、河南、湖南、湖北、广西等省区靠内地的一部分,共涉及13个省区。

四川、云南、贵州及湘西、鄂西为西南三线,陕、甘、宁、青及豫西、晋西为西北三线。

相对于西北、西南的大三线,中部及沿海地区腹地称小三线。用今天的概念来说,它基本上是指不包括新疆、西藏和内蒙古在内的中国中西部。

介于一、三线地区之间地带,就是二线地区。

大三线

中国属于均衡型国土形状,东西南北外围至中心地区距离相差不大,可以明显地分出内外线、前后方。

从四个方位最顶端测量中国的中心点,大致在甘肃兰州至陕西西安之间的宝鸡。

再从自然地形看,中国地势西高东低。

西部由南至北是云贵高原、横断山脉、青藏高原、喜马拉雅山脉、昆仑山脉、帕米尔高原、塔克拉玛干大沙漠、天山山脉、贺兰山脉等,海拔几千米以上,地势险峻,气候复杂,形成难以逾越的天然半月形屏障。

历史上曾经远征欧、亚、非的马其顿帝国和阿拉伯帝国都至此而止,从未有任何一支外国军队能够从西部入侵中国内地。

东北部有大小兴安岭,也易守难攻。陆地疆域中惟有北部内蒙古高原中部,相当开阔,大部为沙漠、草原,是一条易攻难守的通道,须后退到陕西秦岭、山西雁门关一带方有险要可守。

相对而言,东部沿海地势较为低缓,多为丘陵和平原,后退到太行山脉方有利据守。

于是,确定将川、贵、云、陕、甘、宁、青和鄂、豫、湘西部作为三线战备后方。

1950年朝鲜战争爆发后,美国实行军事包围,对新中国的威胁依然主要来自东南沿海。由于当时对苏联的“一边倒”外交政策和接受苏联经济援助,实际上将苏联作为大后方,建设重心放在东北、华北地区。建设战略后方的问题并不紧迫。

1964年8月2日,美国挑起“北部湾事件”,轰炸北越海军基地,越南战争规模迅速扩大,并祸及中国境内。

到1966年8月,驻扎越南的美军已经多达42.9万人,对东亚地缘安全构成严重威胁。